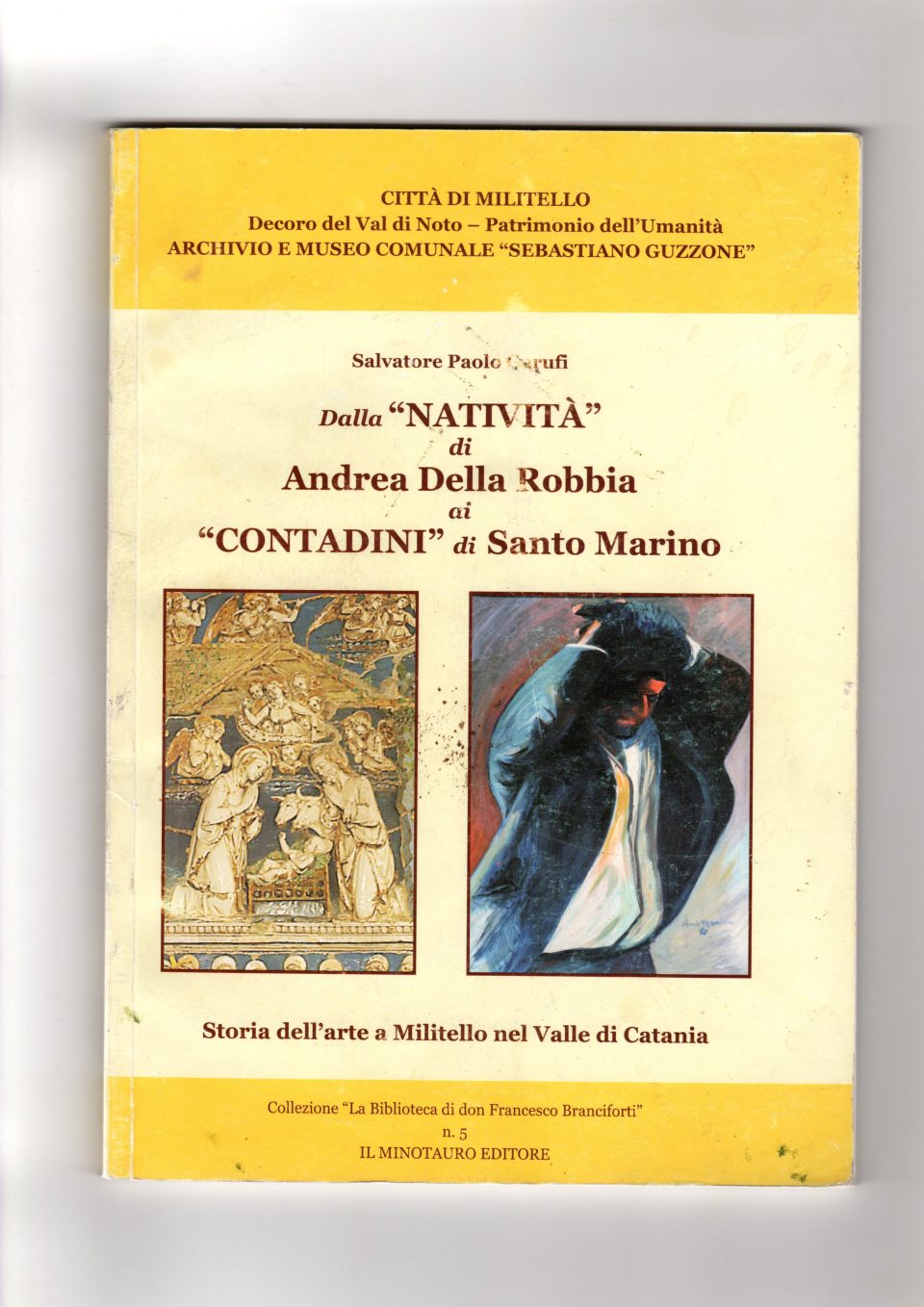

Salvatore Paolo Garufi Tanteri; DALLA “NATIVITA’” DI ANDREA DELLA ROBBIA AI “CONTADINI” DI SANTO MARINO – Storia dell’arte a Militello nel Valle di Catania –

12 Settembre 2019da salvogarufiFACEBOOKTWITTERPINTEREST

CITTA’ DI MILITELLO

Decoro del Val di Noto – Patrimonio dell’Umanità

ARCHIVIO E MUSEO COMUNALE “SEBASTIANO GUZZONE”

SALVATORE PAOLO GARUFI TANTERI

DALLA “NATIVITA’” DI ANDREA DELLA ROBBIA AI “CONTADINI” DI SANTO MARINO

– Storia dell’arte a Militello nel Valle di Catania –

Collezione “La Biblioteca di don Francesco Branciforti”

n. 5

IL MINOTAURO EDITORE

I

LA PREISTORIA DI MILITELLO

1. Stili decorativi dei manufatti trovati nell’agro di Militello.

Per avere consistenti espressioni artistiche nelle vicinanze di Catania bisogna aspettare il neolitico medio (3.000 a.C.), quando si affermò la cultura di Stentinello (villaggio nei pressi di Siracusa). La sua ceramica è riconoscibile per le decorazioni impresse. Con esse si suggeriva e si esaltava la forma del vaso (in un certo senso, era come se con la decorazione venisse definito l’oggetto, sottolineandone una sorta di forma assoluta).

Probabilmente erano presenti espressioni non spregevoli di tale cultura in contrada Oxena (Tra Lentini e Militello), stando ai reperti ceramici riconoscibili per le decorazioni impresse, provenienti da corredi funerari.

Infatti, momento importantissimo della cultura di Stentinello fu il culto dei morti. Con essa i cadaveri vennero inumati individualmente nella cosiddetta cista litica, un recipiente a forma di scatola seppellito nel terreno ed, in genere, delimitato da ciottoli e pietre. Questo particolare mette in diretta connessione la cultura di Stentinello con la greca civiltà micenea, dove:

“Per quanto riguarda le forme architettoniche funerarie dobbiamo innanzitutto ricordare la più antica e diffusa: la tomba a cista, una fossa quadrangolare foderata con lastroni di pietra, in cui erano inumati più individui in posizione ranicchiata. In seguito le sepolture si presentano come fosse allungate che accolgono i defunti in posizione supina.”(1)

Per il periodo successivo, va ricordato un vasetto anch’esso trovato ad Oxena e citato da Bernabò Brea, oggi nel Museo “Paolo Orsi” di Siracusa. Il manufatto è decorato e graffito dopo la cottura e presenta analogie con la ceramica dello stile di Piano Notaro (prima del 1.800 a.C., nell’età eneolitica).

Ma, le prime, consistenti testimonianze archeologiche nel territorio di Militello si trovano a partire dall’età del Rame. Infatti, appartengono a quest’epoca i resti di “alcune capanne delimitate da stretti fossati ed una tomba a pozzetto”, individuati in contrada dosso Tamburaro(2).

Più recentemente, inoltre, resti simili sono stati trovati in contrada Fildidonna, su un pianoro prospiciente dosso Tamburaro. La morte, però, è riuscita ad attraversare meglio i secoli, se si pensa che in contrada Annunziata possiamo ammirare alcune tombe della cultura di Castelluccio (tra il 1.800 ed il 1.400 a.C., nell’età del bronzo antico). Così, sparse nel contado di Militello si trovano diverse necropoli di quel periodo. Nel pianoro di Santa Barbara, per esempio; oppure nella collinetta di fronte alla contrada di San Vito, dove le grotte per sepolture probabilmente appartengono all’età del bronzo.

Paolo Orsi chiama tale cultura “primo periodo siculo” e Luigi Bernabò Brea esclude che i suoi portatori fossero dei siculi. La cultura dei siculi, invece, è rappresentata a Pantalica ed appartiene all’età del bronzo recente (1.250 a.C.) La cultura di Castelluccio, infatti, non ebbe alcuna affinità con quella dell’Italia peninsulare, da cui provenivano i siculi. Contiene, piuttosto, elementi greco-anatolici e, quindi, indica un’origine orientale. Essa si estese nella parte sud-occidentale e meridionale dell’isola. Tutto sommato fu una cultura unitaria, anche se in base alla decorazione ceramica possiamo distinguervi due diverse “facies”.

Le tombe furono scavate nella roccia calcarea, secondo una forma ovale, raramente raggiungendo, o superando, i due metri. Le piccole porte d’ingresso (al di sotto del metro, tra i 70 ed i 90 cm.) venivano chiuse con murature a secco, o con portelli di pietra, che potevano essere decorati a rilievo, con motivi spiraliformi (ed a tal proposito è interessante sapere che Bernabò Brea notò la vaga analogia che questi portelli presentano con le sculture dei templi maltesi dell’età di Taxien, anche se queste sono artisticamente superiori e cronologicamente più antiche).

Vi si trova una ceramica, che si caratterizza per le linee nerastre su fondo giallino o rossastro (qualche volta è possibile trovare ritocchi biancastri). Le forme ed i motivi si ripetono: grandi anfore biansate, vasetti gemini a saliera e così via.

La forma più comune nel territorio di Militello è il vasetto trilobato e monoansato, oltre alle ciotole più o meno povere. Vi troviamo, comunque, tracce di un periodo in cui la civiltà mediterranea si espandette politicamente ed economicamente, giungendo a contatto con paesi lontanissimi. Con la mediazione della Francia e della penisola iberica, infatti, questa civiltà arrivò fin verso le isole della Gran Bretagna, poiché dalla Cornovaglia veniva lo stagno per ottenere il bronzo.

Note

- Gillo Dorfles-Cristina Longhi-Chiara Maggioni-Maria Grazia Recanati, Arti visive, vol. I, Atlas, Bergamo, 2000, p. 52;

- Maria Grazia Branciforti, Il riposo del guerriero, in Militello in Val di Catania, suppl. al n. 6 di “Kalos”, Edizioni Ariete, Palermo, Novembre-dicembre 1996, p. 2.

2. Catalfaro araba.

L’ivasione araba cominciò a metà di luglio dell’827, l’anno 6335 del calendario greco (dal 1 settembre 826 al 31 agosto 827), come usavano datare gli storici arabi (quando volevano riferirsi al calendario dei “Rum”, cioè dei bizantini).

Arrivò una truppa che (ovviamente, oltre agli arabi) comprendeva berberi della Tunisia, musulmani, spagnoli e forse anche negri sudanesi(1).

Lo sbarco avvenne a Mazzara; poi, la guerra tra cristiani e islamici seguì un percorso di avvicinamento di quest’ultimi verso la capitale, Siracusa. Nell’830/831 (cioè nel 6339 del calendario greco) arrivarono dalle parti di Militello, conquistando Mineo, da loro chiamata Minawh.

Poi, nell’831/832 (6340 greco) fu presa Palermo, nell’841/842 (6350) vi fu una terribile invasione di cavallette, nell’844/845 (6353) caddero le rocche di Modica (Mudiqah per gli arabi) e nell’846/847 (6355), con la caduta di Lentini, ovvero L.tayanih, tutto il territorio all’intorno era ormai islamizzato(2).

Nell’878 gli arabi saccheggiarono Siracusa e facilmente qualche eco arrivò nell’attuale territorio militellese, magari in termini di profughi, dato che la sorte degli sconfitti fu terribile. Moltissimi prigionieri vennero uccisi e l’arcivescovo fu risparmiato soltanto perché svelò dove si trovava il tesoro della cattedrale.

Quando l’opera della soldataglia finì, “si disse che non era rimasta anima viva in una città che una volta era stata rivale di Atene e di Alessandria e che superava di gran lunga la Roma contemporanea in ricchezza e splendore”(3).

L’ultimo importante avamposto cristiano, quello di Taormina, cadde nel 902 e, infine, l’ultimo focolaio di resistenza organizzata, quello di Rometta, fu spento nel 965.

I tempi della dominazione musulmanna videro in questo territorio il fiorire del sito di Catalfaro. Esso venne citato dal geografo ‘Abu ‘Abd ‘Allah Muhammad ‘ibn Muhammad ‘ibn Abd Allah ‘ibn ‘Idris, che gli occidentali hanno chiamato Edrisi, nel suo Kitab nuzhat ‘al mustaq…, ovvero Libro del sollazzo per chi si diletta di girare il mondo.

Eccone le parole esatte:

“Da Lentini alla Qal’at Minau (comune di Mineo), per ponente a mezzogiorno, ventiquattro miglia. Mineo, bella rocca tra i monti di Vizzini, è circondata di sorgenti, abbonda di campi da seminare, di frutte, di latticini ed ha terre di ottima qualità. Da Mineo a Vizzini quattordici miglia per mezzogiorno. Da Mineo a Caltagirone dieci miglia per ponente. Da Mineo a Qal’at ‘al Far (La rocca del topo) tre miglia per tramontana…”(4)

Un’altra citazione di Calthaelfar, aggiunse Michele Amari, commentando in una nota il sopra riportato brano, la troviamo in un diploma del XI secolo.

Se teniamo conto che Militello non si trova citato, vien facile concludere che allora esso era soltanto un insediamento di poche case e di nessuna importanza. Il riferimento urbano era, forse, Catalfaro. Ciò, a maggior ragione, se pensiamo alla natura del genere letterario di cui Edrisi fu insigne rappresentante. Infatti:

“La letteratura geografica (…) nasce da itinerari (masalik) formatisi per bisogni commerciali oltre che politici e religiosi, e allaccianti in una fitta rete di strade le varie regioni dell’Impero. Per queste strade passano i mercanti, nerbo della vita economica medievale, che trasportavano da un capo all’altro del territorio islamico e anche oltre, tra gli Infedeli, i prodotti dell’agricoltura e dell’industria arabo-musulmanna”(5).

Fra l’altro, Edrisi non risulta l’unico autore arabo che cita Catalfaro. Quando descrivono questa parte della Sicilia, ne parlano praticamente tutti. Ne parla, soprattutto, ‘Al ‘Umari, detto pure ‘Ibn Fadl ‘Allah(6), segretario damasceno, citandola fra le rocche più importanti di Sicilia (per la zona del Calatino, insieme a Caltagirone e Mineo).

Quanto detto, evidentemente, per noi comporta la conseguenza di uno spostamento della fondazione della città di Militello a una data molto posteriore a quella d’epoca romana correntemente accettata. Il suo castello può farsi risalire alla politica di nuovi insediamenti cristiani, dopo l’arrivo dei normanni in Sicilia nel 1078, magari subito dopo la distruzione della roccaforte araba di Catalfaro.

Note

- Cfr. Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Editori Laterza, Bari, 1970, p. 10;

- Anonimo della metà del 900 (quasi sicuramente, secondo Michele Amari, un cristiano, probabilmente siciliano, forse vissuto a Palermo, segretario o computista di un diwan dei principi Kalibiti dell’isola), Tarih gazirat Siqilliah (altrimenti chiamata Cronica di Cambridge), traduz. di Michele Amari, in Michele Amari, Biblioteca arabo-sicula, Ermanno Loescher, Torino e Roma, 1880 (ristampa anastatica: Dafni, Catania, 1982), vol. I, p. 278;

- Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, op. cit., p. 11;

- ‘Abu ‘Abd ‘Allah Muhammad ‘ibn Muhammad ‘ibn ‘Abd ‘Allah ‘ibn ‘Idris, Kitab nuzhat ‘al mustaq…, traduz. di Michele Amari, in Michele Amari, Biblioteca arabo-sicula, op. cit. vol. I, p. 105;

- Francesco Gabrieli, Gli arabi, Sansoni, Firenze, 1966, p. 133;

- Sahab ‘ad din ‘Abu ‘al ‘Abbas ‘Ahamad ‘ibn Yahya, ‘al Birmani, ‘al ‘Umari, più noto sotto il nome di ‘ibn Fadl ‘Allah, al Katib ‘ad Dimisi, Masalik ‘al ‘Absar, in Michele Amari, Biblioteca Arabo-sicula, op. cit., p. 263.

II

I BALDANZA E LA CULTURA DELLE CORTI A MILITELLO

1. Dal Gotico al Rinascimento.

Al periodo della signoria dei Barresi di Militello risalgono alcune Madonne che rappresentano esempi notevoli di figurazione artistica.

La prima è La vergine col Bambino e due angeli inginocchiati (fig. 2), una scultura in arenaria del tardo ’400, posta sopra il portale della chiesa di Santa Maria la Vetere. Ha avuto diverse attribuzioni: Enzo Maganuco(1) non ha escluso la collaborazione di Francesco Laurana, Gioacchino Di Marzo ha parlato di fattura gagginesca, Stefano Bottari l’ha ritenuta opera del carrarese Gian Battista Mazzolo. La personalità dell’autore, in ogni caso, appare già caratterizzata dalla disposizione delle figure secondo canoni razionali. La circolarità della lunetta (esaltata dal profilo delle ali degli angeli e tendenzialmente ripetuta dalla curva dei loro corpi inginocchiati) racchiude un quadrato, entro il quale s’incastra come un triangolo l’immagine di Maria. Il bilanciamento dei volumi e dei chiaroscuri risulta preciso, anche se il panneggio è alquanto tormentato e la dolcezza del viso della Vergine propone un forte impatto emotivo. Inoltre, la positura frontale della figura, di sapore arcaico, fa dell’opera un tardo esempio di gotico internazionale.

Secondo il Maganuco, di scuola lauranesca sembra un frammento marmoreo raffigurante la Vergine Annunziata. Purtroppo, il viso è in parte corroso, ma tipici del Maestro dalmata, sempre a detta del Maganuco, sono il ritmo del drappeggio e la curva nell’angolo che iscrive la figura.

La scuola del Gaggini è rappresentata da una serie di formelle a bassorilievo trovate in Santa Maria la Vetere e da una Madonna col Bambino, statua attualmente ubicata nella sagrestia della nuova Santa Maria della Stella. Anche qui convivono esperienze culturali diverse: l’arcaismo nella rigidezza della figura, la dolce espressività catalana nell’ovale del viso e, contemporaneamente, il drappeggio sobrio, largo e naturale. Si intravede, inoltre, la concezione “matematica” dell’opera, per la quale il volume rappresentato dal Bambin Gesù viene equilibrato nel lato opposto, ponendo Maria con la spalla leggermente alzata, col braccio all’altezza del seno e col ginocchio piegato in avanti.

Un cenno particolare, ancora, merita un quattrocentesco Cristo morto di Ignoto, opera oggi conservata all’interno del Museo “San Nicolò”. I particolari anatomici qui esaltano le sofferenze patite durante la flagellazione prima, e sulla croce dopo, con nuovi effetti di feroce realismo, specchio di una cultura ormai “terrena” che andava ponendosi come alternativa alla ieraticità del Gotico.

Un discorso più ampio, invece, merita il bassorilievo Ritratto di Pietro Speciale (fig. 3, ora nella Stanza del tesoro in Santa Maria della Stella), che l’Agati ed il Mauceri hanno attribuito a Francesco Laurana; ma che più probabilmente fu opera di Domenico Gaggini, secondo una recentissima indagine dell’arch. Di Stefano della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania. Esiste, infatti, a Palermo un Ritratto di Pietro Speciale,tuttotondo di sicura attribuzione al Saggini(2), del quale il bassorilievo risulta praticamente una copia. Di quest’opera, Enzo Maganuco e Leonardo Sciascia hanno parlato in termini entusiastici. Di certo, essa, nel migliore spirito rinascimentale, appare la concretizzazione di un ideale di umanità che vuol essere universale ed eterno. Più che le fattezze di Pietro Speciale, infatti, essa tratteggia il concetto di forza e di autorità. Le linee sono marcate e decise, senza indugi nei particolari. Il viso è teso e concentrato: mento prominente e volitivo, labbra serrate, sguardo attento e penetrante. Vengono, così, sintetizzate nell’espressione di un attimo il carattere e la volontà di tutta una vita, di tutta un’epoca.

Di quegli stessi anni, inoltre, ci restano alcuni capolavori che vanno ben oltre gli interessi localistici. Potremo cominciare citando il Sarcofago di Blasco II Barresi (fig. 4) posto in Santa Maria della Stella. Nella parte superiore esso rappresenta un’ottimo esempio di monumentalità; ma, il suo interesse maggiore sta nella parte inferiore, dove insieme alle eleganterie cortesi, indizio di non dozzinali modelli di vita, vi sono accenni di fughe prospettiche che vanno a definire lo spazio; il che impone in qualche modo una revisione dei giudizi sullo stile gotico, nel senso che già allora, almeno in Occidente, entrarono nell’arte i concetti di rappresentazione della realtà, poi maturati pienamente col Rinascimento.

Nel 1487, ancora, come ha dimostrato Salvatore Troìa(3), dai Barresi di Militello viene liquidata la somma per l’acquisto di una Natività in ceramica di Andrea Della Robbia (fig. 5, oggi collocata in Santa Maria). L’opera è divisa in tre parti. Al centro è raffigurata la nascita di Cristo in un contesto gaio ed elegante. Gesù sorride, non in una grotta, ma tra le razionali linee di una capanna. I pastori hanno una grazia arcadica. Gli alberi sullo sfondo danno freschezza e colore all’ambiente. Nella parte superiore un Dio sereno benedice la scena. In quella inferiore è rappresentata la passione, quando tutto consumatum est, in un equilibratissimo bilanciarsi di figure. Siamo davanti a un Rinascimento, se vogliamo, un po’ minore, privo delle aspre tensioni ideali dei pionieri, dominato da un’esteriore eleganza. Un operare artistico che ricorda più il Ghiberti che il Brunelleschi, più Gentile da Fabriano che Masaccio, più il gusto che l’intelletto.

Invece, nell’Annunciazione del 1572, prima nella chiesa di San Francesco di Paola ed ora nel Museo “San Nicolò”, nei limiti della sua qualità esecutiva, abbiamo un bel gioco di intelligenza. La fuga prospettica delle architetture crea lo spazio e gli accostamenti cromatici sono eleganti, culminando nella luce viva dei gigli in mano all’angelo annunziante (l’ideale centro del quadro, il punto di raccordo tra il divino e l’umano). Il viso della Vergine è disteso; ha l’espressione serena di chi ha chiaro il senso dell’esperienza che si avvia a vivere. Davvero, qui bellezza ed intelligenza coincidono. Non vi è la rappresentazione di un mistero, ma la chiara esplicitazione di un fatto. E’ il trionfo dell’umanesimo un po’ pedagogico della provincia.

Pochi anni dopo, il 7 ottobre 1574, si ha ancora un non disprezzabile saggio del gusto per l’arte della committenza locale, poiché (così ci informa Giusy Larinà) allo scultore Antonio De Mauro di Bivona, per la conoscenza che ne aveva il pittore e scultore militellese Nicola Barresi, venne dato l’incarico di modellare un bel Sant’antonio Abate, oggi visibile nella chiesa di San Sebastiano(4).

Note

- Enzo Manganuco, Oggetti d’arte a Militello, schede, Biblioteca Comunale “Angelo Majorana” di Militello V. C.;

- Cfr. I Saggini, suppl. di “Kalòs”, Palermo, Edizioni Ariete;

- Salvatore Troìa, La pala della Natività di Andrea della Robbia e la sua cappella in Santa Maria la Vetere a Militello, in “Lembasi”, archivio storico, Museo San Nicolò, Militello in Val di Catania, anno I n. 2, dicembre 1995, pp. 51-84;

- Giusy Larinà, Note documentarie sull’attività artistica a Militello in Val di Catania nei secoli XVI e XVII, Società Calatina di storia e cultura, bollettino 2/93.

2. Il San Pietro e storie.

Sul finire del secolo quindicesimo fu dipinto probabilmente il San Pietro e storie (fig. 6, ora nella Stanza del tesoro in Santa Maria della Stella). Infatti, nel catalogo su Antonello da Messina, pubblicato nel 1953, la data di esecuzione di questo autentico capolavoro è collegata all’attività di un Maestro della Croce di Piazza Armerina, operante tra il 1460 ed il 1480(1).

E’ un retablo, particolare tipo di polittico, con al centro la figura del Santo ed ai lati otto riquadri raffiguranti episodi significativi della sua vita. Eccone la successione:

- Vocazione del Santo;

- Resurrezione di Tabita (?);

- Liberazione di un’indemoniata;

- Punizione di Anania e Saffira, o Guarigione dei malati con l’ombra(?);

- Caduta di Simon Mago (?);

- “Quo vadis, domine?”;

- San Pietro e San Paolo davanti al proconsole;

- Crocifissione del Santo.

E’ stata attribuita a diversi autori. Si è parlato di Antonello De Saliba, di Pietro Ruzzolone (Maganuco e Bottari) e anche, in tempi recentissimi, di Antonello da Messina.

Su quest’ultima ipotesi val la pena di soffermarsi un po’, se non altro per l’enormità del nome messo in campo. Essa sembra già suggerita dal Mandel, perché “nell’impianto il complesso si presenta analogo alla distrutta pala di San Nicola a Messina.”(2) Un altro supporto a questa attribuzione, inoltre, si trova in due libri, uno del Minacciato(3) ed un altro di Caio Domenico Gallo(4), dove si accenna ad una pala di Antonello con dipinte “storie” di San Pietro.

In verità, in ambedue i libri non mancano gli errori e le deformazioni storiche(5). Ma, soprattutto nel primo, vengono da un maldestro tentativo di glorificare la città di Messina (cioè, di dimostrare la discendenza di Antonello da un’antica famiglia messinese e perciò non si vede quali motivi avesse di inventarsi un’opera inesistente). Il secondo libro, poi, si avvale delle indicazioni di Borghini, Vasari, Ridolfi, Boschini, Sansovino, Collier e don Francesco Susino (autore di un libro sulla vita degli artisti messinesi). Probabilmente, Antonello dipinse davvero un San Pietro e storie. Se non è il nostro, si tratta di un’opera andata perduta.

Che l’opera di Militello sia di mano antonelliana ce lo farebbe sospettare, inoltre, un documento del 13 marzo 1473, nel quale si attesta un pagamento al maestro per una “magnam yconam intaglatam”, ordinata dalla chiesa di San Giacomo di Caltagirone(6). Sul fatto, il Di Marzo svolse un ragionamento tendente a dimostrare che Antonello fece “altre gite e soggiorni… per quelle parti dell’isola.”(7) Lo Scalia, inoltre, suppone un lungo viaggio dell’artista per tutta la Sicilia nel periodo che va dal 1465 al 1473(8). In teoria, il San Pietro potrebbe essere stato dipinto in questa accasione.

C’è, ancora, il volumetto Rettifiche ed acquisizioni per Antonello di Giuseppe Consoli, che assegna ad Antonello, oltre al nostro dipinto, il Trionfo della morte nel portico Sclafani di Palermo e la Croce di Piazza Armerina.

Consoli parte dal “fatto che nessuna attenzione la critica rivolse allora (né ha rivolto successivamente) alla lettura che il Vigni aveva proposto di quella sorta di spina dorsale della pittura”(9) siciliana quattrocentesca rappresentata dal Trionfo della Morte nel portico Sclafani (da lì, fra l’altro, aggiungiamo noi, Picasso prenderà spunti per il suo Guernica), dalla Croce di Piazza Armerina e dal San Pietro di Militello. In questi tre lavori, secondo il Vigni, si trovava la radice degli apporti culturali europei che furono presenti in Antonello. Così, il Vigni era arrivato ad identificare due maestri: uno francese (autore del Trionfo della morte) e uno attivo nell’entroterra (autore della Croce e del San Pietro). In entrambi i casi, era comunque evidente la cultura del Sud della Francia.

L’analisi stilistica delle tre opere ha, però, portato il Consoli a ritenerle di una mano sola (e qui sta il punto debole del suo ragionamento; o, comunque, il punto che attende di essere meglio articolato). Appare, perciò, decisivo il fatto che egli scoprì nel Trionfo della morte, vicino alla data del 1462 ed alla firma di Guillaume Spicre (un insigne peintre-verrier, cioè decoratore di vetri), la seguente scritta:

“A(…)TO(…)LUS (…)SSA(…)ES(…)S.”

Riempiendo i vuoti prodotti dal tempo, è facile leggervi la firma di Antonello, forse all’epoca collaboratore dello Spicre.

In ogni caso, nell’opera militellana si sente il sapore di una cultura provenzale, con echi veneto-adriatici e liguri-emiliani, che ritroviamo in Antonello, per cui, se non di identità con lui, si può certamente parlare di similarità di radici, come recentissimamente ci ha confermato un passo di Teresa Pugliatti:

“…Successivamente vi saranno viste anche influenze antonelliane, confermate peraltro dal confronto tra una delle storiette del San Pietro e un disegno del Louvre dello stesso Antonello; sarà anche ripresa l’ipotesi, già avanzata da Zeri e da Vigni, di un pittore influenzato dalla cultura provenzale e, pur non escludendo del tutto la paternità del Ruzzolone, si riproporrà quella di un non meglio definito Maestro della Croce di Piazza Armerina.”(10)

E comunque, al di là dei problemi di attribuzione, l’opera merita grande attenzione per la posizione chiave che occupa nella storia della pittura siciliana. Il San Pietro, infatti è un felice ibrido in cui vecchio e nuovo convivono, senza sguiati contrasti e nello stesso tempo senza mai fondersi.

Così, nel pannello centrale del retablo il Santo siede nella gloria della cattedra in una positura arcaicamente frontale, secondo canoni antichi. Tutto in lui ed in ciò che lo circonda esprime dignità ed ieraticità regali: il gesto benedicente, lo sguardo dolce (ancor più ammorbidito dal capo leggermente inclinato), il ricco ricamo delle vesti e del tappeto, i due angeli ai suoi fianchi.

Di fronte, testimone di tanta gloria, sta un frate domenicano in preghiera e meditazione. Forse è lo stesso frate dei quadri del Beato Angelico, forse anch’egli si trova lì “per dire che quella è la visione dei vari misteri secondo la religione domenicana, le regole ascetiche dell’ordine. Non c’è natura né storia perché la regola pone i monaci in comunicazione diretta, senza bisogno di quei tramiti, con le verità della fede: dunque la fede è ancora un processo o un modo dell’intelletto, il più alto.”(11)

Ma, se si può fare a meno della natura e della storia per intendere San Pietro nella perfezione divina, la natura e la storia sono presenti nella sua azione terrena. Perciò, negli otto pannelli le regole della prospettiva costruiscono matematicamente lo spazio. La realtà, il teatro delle gesta del Santo, per essere realtà-realtà, è dipinta come realtà misurabile.

Guardate, per esempio, il riquadro che ci fa vedere La resurrezione di Tabita, il secondo verso il basso a sinistra di chi guarda. Lì, il Santo occupa uno spazio preciso, dato dal digradare delle colonne e dalle linee del pavimento che corrono verso il punto di fuga. Ogni figura vive ed acquista credibilità per un rapporto di dimensioni, che la mette in un rapporto spaziale. E’ la grande conquista dei quattrocentisti, la visione scientifica e laica del mondo, la terza dimensione che cattura la realtà così com’è (in pittura e contemporaneamente nella trattatistica politica del grande Machiavelli, quando indicò la necessità di guardare la verità effettuale).

Fino ad un certo punto, però. Nel dipinto non trova posto il disordine, anche se nella realtà esiste pur esso. Così, in un certo senso, proprio la realtà è ridotta a misura della capacità umana di perfezionare l’opera di Dio. Cominciò allora, forse, la bestemmia del totalitarismo scientista, fino alla sua più inquietante declinazione: l’ingegneria genetica.

“Conclusi gli anni di vigilia, i fervidi anni di preparazione in ambito meridionale, le esperienze di tipo pierfrancescano si focalizzano sul tema dello scandaglio spaziale dei volumi prospetticamente impostati e ruotanti nella sicura coscienza di una solare prospezione luminosa.”(12)

Sono parole che Raffaello Causa scrisse per Antonello, parole che trovano echi e fratellanze nello stile del San Pietro e storie di Militello.

Note

1. G. Vigni e G. Carandente, Antonello da Messina e la pittura del ‘4oo in Sicilia, Venezia, Alfieri, 1953, pp. 60-61;

2. Gabriele Mandel, L’opera completa di Antonello da Messina, Milano, Rizzoli, 1967, p. 90;

3.Minacciato (Giovanni di Napoli Ruffo d’Alifia?), Storia dell’illustrissima arciconfraternita di nostra Signora del Rosario…, Napoli, I. Russo, 1755;

4. Caio Domenico Gallo, Annali della città di Messina, Messina, 1756;

5. Cfr. Gioacchino Di Marzo, Antonello da Messina ed i suoi congiunti, Palermo, Edizioni Librarie Siciliane, 1983, pp. 3-5;

6. Gioacchino Di Marzo, Nuovi studi e appunti su Antonello da Messina, doc. XI, Messina, 1905, pp. 107-108; oppure, Salvatore Tramontana, Antonello e la sua città, Palermo, Sellerio, 1981, p. 105;

7. Gioacchino Di Marzo, Antonello da Messina e i suoi congiunti, cit., p. 40;

8. Natale Scalia, Antonello da Messina e la pittura in Sicilia, Palermo, Edizioni Librarie Siciliane, 1981, p. 21;

9. Giuseppe Consoli, Rettifiche e acquisizioni per Antonello, Messina, Poligrafica della Sicilia, 1978, p. 26;

10. Teresa Pugliatti, Pittura del Cinquecento in Sicilia, Electa, Napoli, 1998, p. 74;

11. Giulio Carlo Argan, Storia dell’arte italiana, vol. II, Sansoni, Firenze, 1969, p. 150;

12. Raffaello Causa, Antonello, Milano, Fratelli Fabbri, 1977.

3. I Baldanza, tra Manierismo e feste barocche.

Dal 1612 al 1614 visse a Militello, operando “con divin pennello”(Tortelli), il toscano Filippo Paladini (Casi, 1544-Mazzarino, 1614). Egli si era formato nell’ambito del tardo manierismo fiorentino, per cui, quando, verso il 1601, si trasferì in Sicilia, ne diffuse le tecniche raffinate ed attente ai gusti degli aristocratici. Tuttavia, subì pure il fascino di certe atmosfere caravaggesche, anche se non ne colse il drammatico senso della morte. La sua, insomma, fu un po’ la banalizzazione della pittura del Maestro lombardo, dato che si perse dietro le eleganze e le esibizioni di virtuosismi tecnici.

Forse per questo trovò molti seguaci. Nella chiesa del Purgatorio, infatti, c’è una copia di una sua Madonna degli Angeli ed al suo gusto, o a quello di Caravaggio, potrebbe essersi rifatto l’Ignoto che dipinse San Pietro che comunica Sant’Agata, opera che si trova nei depositi del Tesorodi Santa Maria della Stella. In quest’ultima colpisce la carnalità con cui vennero raffigurati i due Santi e l’Angelo presente. Il piede di San Pietro, grosso e contadinesco come quello del San Matteo del Caravaggio, ed il seno di Sant’Agata, naturalisticamente pesante, fanno diventare il miracolo un accadimento vero, che si esplica in uno spazio preciso e coinvolge precise persone (descritte addirittura con scrupolo anatomico). Il messaggio divino si mischia alla materia. La poesia, non più fantastica invenzione, è espressione “della più profonda realtà umana”(Argan).

Evidenti influssi paladineschi si colgono pure in due opere, Nascita e Decollazione di San Giovanni (anche queste presenti nei depositi del tempio mariano), sulle quali sono state trovate le firme del calatino Alessandro Comparetto (ed in una la data del 1631). In esse, purtroppo, il dramma manca del tutto: il truce carnefice ha la grazia vetrinesca dei manichini, non un fremito di vita spira dai personaggi. Espressione della devozione e del decoro ufficiali, i dipinti si fanno apprezzare soprattutto come testimonianza, oltre che per certe stesure cromatiche e qualche particolare ben risolto.

Di Filippo Paladini, invece, ci restano una Madonna degli Angeli (ubicata nell’omonima chiesa), un San Carlo Borromeo (fig. 7) e un San Francesco (fig. 8, col San Carlo nel Museo “San Nicolò”).

In queste produzioni, così, possiamo leggere tutte le inquietudini della controriforma. Le luci sono radenti e taglienti. Eppure, come s’è già detto, perduto dietro gli sfoggi tecnici, raramente egli crea il dramma. Si vede che siamo nel secolo dove, come scrisse il De Sanctis, la “vita interna è naturalismo in viva opposizione con l’ascetismo”. A ben guardare, l’arte sull’arte, tipica dei manieristi, è disperazione. Ammette l’impossibilità di parlare della vita. Di più, essa ha il sospetto che, nell’indifferente scorrere del tempo, la vita non esista.

Un manierismo di più disimpegnata eleganza si esprime nel movimento sinuoso ed ascensionale delle linee della Madonna del Rosario, scultura in legno policromo attualmente posta nell’Abbazia di San Benedetto.

Nei depositi del Tesoro di Santa Maria della Stella, invece, c’è un’interessante Madonna della Stella di Giacinto Platania, pittore secentesco nativo di Acireale. E’ un’opera che si stacca dalla coeva cultura figurativa; ma, nel senso che essa guarda indietro. La Vergine, insieme al Bambino, è raffigurata frontalmente. La corona, lo scettro, l’espressione ieratica e lontana danno il senso più dell’istituzione che dell’intimità religiosa. Dal Platania ci viene l’immagine della potenza. Per lui sono passate invano le angosce caravaggesche. Il potere non pone e non si pone dubbi. Sic non transit gloria mundi.

Nella chiesa mariana troviamo, ancora, un’altra visione popolare della divinità, fatta di regalità e dolcezza, con la statua della Madonna della Stella (fig. 9), che la popolazione devota porta in processione, l’8 settembre di ogni anno. C’è pure, di non minore suggestione, un Cristo alla colonna (fig. 10), scultura lignea di uno stile vicino a quello di fra’ Umìle da Petralia.

Bisogna dire, infine, che l’arte dell’epoca ebbe degni rappresentanti militellesi nei due Baldanza.

Il primo, Giovan Battista Baldanza il Vecchio (sec XVI-XVII), fu forse parente dell’abate De Angelis. Nel 1601 scolpì una statua di San Leonardo per l’omonima chiesa; nel 1621 scolpì la statua di San Nicolò di Bari, titolare della Chiesa Madre. Nel 1631, sempre per la chiesa di San Nicolò, scolpì dodici statuette rappresentanti gli Apostoli. Fu, inoltre, autore della Bara di Santa Maria della Stella (1624) e delle Porte del tabernacolo di Santa Maria della Stella. Gli esemplari sopravvissuti della sua produzione si fanno ammirare per certa elegante morbidezza di forme, pur in una distribuzione di volumi che trasmette l’idea di una ferma dignità.

I dubbi sull’esistenza di un suo figlio, Giovan Battista Baldanza il Giovane, sono stati sciolti da due documenti che Giusy Larinà ha rinvenuto presso l’Archivio di Stato di Catania(6). Il primo è un atto di pagamento del 15 novembre 1629, in cui vengono menzionati due maestri Giovan Battista Baldanza, padre e figlio (quest’ultimo chierico). V’è, inoltre, il testamento “in articulo mortis” di Baldanza sr., datato 28 novembre 1631, nel quale Baldanza jr. viene nominato erede universale.

A questo, oltre alla committenza evasa insieme al padre, possiamo attribuire un San Paolo del 1644 e una Bara per San Giovanni Battista del 1651; ed, ancora, diversi lavori pittorici: il Sant’Isidoro (1630) e la Madonna dell’Itria (1631) per la chiesa di San Francesco di Paola, un San Biagio per la chiesa di Sant’Antonio di Padova, una Sant’Agata per la sacrestia del monastero omonimo e un enorme San Benedetto per l’Altare Maggiore della chiesa omonima (1646), dove il Santo, in mezzo ai suoi seguaci e ad alcuni personaggi armati di spada, indicava il libro della sua Regola tenuto da un monaco in ginocchio(7).

Una pala d’altare del 1694 va, infine, citata fra quelle che più impreziosiscono Santa Maria della Stella. Fu opera di un tardo caravaggesco sensibile alla lezione di Mattia Preti. V’è rappresentato il Martirio di San Bartolomeo. Vi si ammira l’”uso sapiente di bianchi e di rossi mortificati con neri anch’essi sapientemente usati”(Maganuco).

La ricchezza d’arte era il giusto contesto per le rinomate feste secentesche militellesi. Nel 1611 il Principe Branciforti pensò bene di pubblicare un bando per regolare la “solennità di nostra sig.ra Maria della Stella”. In esso si ordinava ai soldati di uscire con la divisa e le armi dei dì solenni, sotto pena per i contravventori di una multa di sei tarì e di quattro giorni di carcere. Inoltre, si ordinava ai creditori di non importunare i loro debitori per tutti gli otto giorni di festeggiamenti.

Si ha, inoltre, notizia che nel ‘500 e nel ‘600 in onore della Madonna si correva un palio e si svolgeva una fiera a cui accorreva la gente delle città vicine. Ancora, si ha la copia di una ricevuta datata otto settembre 1628, dove si davano un’onza e diciotto tarì a Giuseppe Pitradilo di Palazzolo, per uno spettacolo di equilibrismo sulla corda, dal campanile di Santa Maria al piano sottostante.

Un momento importante era pure la predicazione quaresimale. Secondo la testimonianza del Carrera, il predicatore, già agli inizi del ‘600, svolgeva la sua opera a Santa Maria tutti i sabati (e nella seconda e quarta settimana). Poi, intervenne l’accordo per cui si predicava in Santa Maria nella prima e nella seconda settimana continuamente, mentre la predica dell’Annunziata veniva fatta nell’omonima Chiesa. Alla stessa maniera, in San Benedetto si svolgeva quella di San Benedetto. La Predicazione della Bolla della S. Crociata, che durava tre giorni, veniva, invece, fatta in San Nicolò. Poi, la prima Processione delle Vocazioni, che si faceva di lunedì, andava a San Pietro; la seconda, di martedì, a San Giovanni; la terza, di mercoledì, a SantAntonio Abbate.

Nella Domenica delle Palme la processione andava a S. Antonio Abbate, ma non entrava in chiesa, per cui si apprestava l’altare nel piano davanti alla porta sud e lì si recitavano le antifone in versetti e le Orazioni del Santo. Dopo, partiva la processione che, passando dietro San Pietro, arrivava nella piazza davanti alla Chiesa Madre di San Nicolò. Qui il Clero ed i parrocchiani di San Nicolò entravano nel tempio, mentre il Clero ed i parrocchiani di Santa Maria se ne scendevano verso la loro chiesa. Quindi, tutt’e due le comunità, ognuna per i fatti propri, celebrava la Messa ed il Passio.

Quest’ultima notazione ci fa capire che già in quegli anni era in atto la lotta dei campanili (il Carrera la chiamò la “briga grande”), che per secoli ha opposto (e continua ad opporre) le comunità di San Nicola di Bari e di Santa Maria della Stella. Il che viene confermato dalle altre feste di secolare tradizione che si possono ricordare, sempre basandosi sull’autorevole testimonianza del Carrera: il Corpus domini, nella quale di mattina il Beneficiato di San Nicolò aveva la prerogativa di cantar messa in Santa Maria ed al Beneficiato di Santa Maria toccava l’Ufficio serale in San Nicolò; l’Assunzione, alla celebrazione della quale concorreva tutto il Clero, alternativamente un anno in Santa Maria e un anno in San Nicolò; San Marco, con una processione che si recava in Santa Maria ed in quell’occasione i provetti raccoglievano l’elemosina, che poi andava al Clero.

Note

1. Al riguardo cfr. Giuseppe Majorana, Le memorie inedite di Filippo Caruso, Catania, Tipografia Giannotta, 1916, ristampa anastatica a cura del Comune di Militello, 1990;

2. Al riguardo cfr. Vincenzo Natale, Sulla storia de’ letterati ed altri uomini insigni di Militello nella valle di Noto, ristampa anastatica. Catania, Boemi, 1997;

3. Un esemplare dell’opera fa parte della collezione di libri antichi del Museo Civico;

4. Il Museo Civico possiede una collezione molto ampia degli originali di queste opere;

5. Se ne conserva l’originale nel Museo Civico;

6. Giusy Larinà, Note documentarie sull’attività artistica a Militello in Val di Catania nei secoli XVI e XVII, Caltagirone, Società Calatina di storia e cultura, bollettino, 2/93;

7. Purtroppo, una colpevole indifferenza nei confronti del patrimonio artistico ne ha provocato in anni recenti la quasi totale perdita (è visibile soltanto la figura del monaco).Quel che rimane si conserva nel Museo Civico.

III

SEBASTIANO GUZZONE E LA SOCIETA’ BORGHESE

1. La scenografia nel Settecento.

Nel Settecento la storia di Militello prendeva nuovi sviluppi. Subentravano inediti concetti urbanistici, dove il centro era il luogo di spettacolarizzazione degli assetti mentali del potere. La ricostruzione che seguì al terremoto dell’11 gennaio 1693 fu l’occasione di un rivoluzionario impianto viario, giocato su assi lungo i quali le balconate barocche (fig. 11) erano il palcoscenico dove stava la “nobiltà di toga” durante le processioni e le feste patronali. Tutto in quel periodo diventò teatro: dalle messe alle manifestazioni di fede popolare, dalle feste patronali alla nobiltà che si faceva guardare mentre guadava. Non a caso, in questo secolo le Sacre Rappresentazioni raggiunsero livelli di particolare pregio.

Il Venerdì Santo soprattutto dette occasione a straordinarie recite all’aperto. In ciò probabilmente c’era la continuazione dell’attestata tradizione cinquecentesca di rappresentare la Passione di Cristo nella piazza di Santa Maria della Stella. Allora, come ci racconta il Carrera, lo spettacolo durava tre giorni e spesso la recita era in versi siciliani. In tale circostanza i Rettori delle Confraternite maritavano una o più povere “donzelle”. Poi, c’erano balli nella strada e nella piazza davanti alla Chiesa, “ragunandosi tutto il Popolo, poiché vi ballava l’istessa Sposa, li parenti delli Rettori e le più belle donne della Terra, delle quali di riguardevole e singolar bellezza Militello n’è doviziosa.”

Nei copioni ritrovati(1), comunque, risulta notevole la dimensione popolaresca dei personaggi. Maria ed i Santi che la contornano pensano e parlano secondo pregiudizi che oggi sarebbero inammissibili. L’ingiuria nei confronti degli ebrei è violenta e continua. Ciò inquieta particolarmente se si pensa che una zona vicina alla città si chiama Chianu ’e furchi, pianura delle forche (dove, si dice, furono impiccati gli ebrei).

Notiamo, ancora, che i santi non soltanto hanno espressioni poco cristiane nei confronti di chi ha ucciso Gesù, ma sono davvero dei benpensanti. Nei loro giudizi è assente ogni pietà cristiana, specialmente quando si riferiscono ai ladroni compagni di Gesù.

L’opera più antica che ho potuto consultare è datata 1749 e ne esistono diverse varianti (forse alcune precedenti). La sua lunghezza (che è quella media dei copioni) è di quindici facciate formato quaderno. Le grafie dei manoscritti appaiono diverse. Le varianti sono spesso tautologiche, per contenuto e natura dei sentimenti; oppure, frammentano fra più interlocutori alcuni monologhi; o, ancora, inseriscono didascalie meglio specificate. Qualche volta, le varianti presentano una maggiore audacia nei barocchismi. Pochi i ripensamenti evidenziati dalle cancellature (molti, forse, legati a dubbi interpretativi del manoscritto più vecchio).

Benedetto Laganà fu il più importante autore di tale genere di testi. Egli vestì l’abito dei frati cappuccini e si distinse come predicatore di vasta dottrina. Nel 1752 , presso Bisagni di Catania, pubblicò Il profeta abborrito, ossia Cristo al Calvario, ed alla sepoltura, azione sacrotragica, e nel 1755, presso Pulejo di Catania, Cristo condannato, anch’essa azione sacrotragica.

Scrisse, inoltre, altri sette drammi di argomento sacro: Cristo nel presepio, Il ritorno di Egitto, La gara dell’amore fra Gesù Sagramentato e Militello, Il vero omaggio a Gesù Sagramentato, Cristo nei tribunali, Il Compedio della passione, Cristo resuscitato. Il pregio di queste opere è la versificazione accattivante e musicale, che ben si adatta alla recitazione all’aperto. Il Laganà fu anche autore di un’Orazione panegirica in lode del glorioso martire S. Vito, protettore della città di Regalbuto, pubblicata presso la stamperia Valenza di Palermo nel 1759, ed altri suoi manoscritti erano conservati nella biblioteca del convento dei cappuccini di Militello.

Tutto il teatro del Laganà fu poi ristampato da un suo fratello presso la stamperia Valenza di Palermo nel 1763, col titolo generale di Il teatro del Cattolico, Opere sacre abbozzate dal padre Franc. Benedetto da Militello Predicatore Cappuccino della Provincia di Siracusa.

Il decoro artistico, invece, riguardò soprattutto l’architettura, forse per il fervore costruttivo che seguì al disastroso terremoto del 1693. Ottimi manufatti furono, per esempio, il palazzo Tineo (fig. 12), il palazzo Baldanza-Denaro, il palazzo Baldanza ed il palazzo Niceforo (fig. 13), oltre al bel portico della Chiesa del Calvario del Battaglia(2).

In quel secolo, perciò, il quadro difficilmente si pose come discorso finito, come microcosmo chiuso in se stesso. Esso, piuttosto, tendeva a diventare un elemento architettonico, parte di un più generale concerto visivo. Ne fu pregevole esempio il Coro ligneo nella chiesa di San Benedetto, fastosamente impreziosito (secondo la filosofia dell’ordine benedettino) con scene sacre a bassorilievo.

Era, inoltre, l’epoca dei frescanti. Di essi, i più aggiornati guardarono con attenzione l’opera dei decoratori romani e napoletani. La bravura consisteva nel rendere ricco il lampeggiare di colori e l’intrico delle decorazioni (fig. 14).

Nella Chiesa di San Benedetto, ancora, arrivò un’importante opera pittorica, L’ultima comunione di San Benedetto (fig. 16) di Sebastiano Conca (Gaeta, 1679-Napoli, 1764). Vi si apprezzano il disegno robusto e la severa, anche se troppo canonica, impaginazione; come d’altronde c’era da aspettarsi, tenuto conto della committenza del tempo, se vogliamo molto controriformista e provinciale.

In Sicilia i maggiori frescanti furono Olivio Sozzi e Vito D’Anna. Del primo vale la pena di ammirare La nascita della Madonna (fig. 15, la pala d’altare è posta in Santa Maria della Stella; il bozzetto esposto nell’annessa Stanza del tesoro). L’opera è piena di movimento ed unitaria al contempo. Il punto di massima attenzione è leggermente spostato a sinistra. Da lì si diparte una spirale di figure, che dal fondo buio, dalle viscere della terra, arriva al forte rilievo del personaggio in primo piano, per ritornare poi verso l’alto, su, fino a toccare il cielo. I partecipanti all’evento, nell’espressione dei visi e negli atteggiamenti, sembrano i protagonisti di uno di quei tipici e raffinati ricevimenti coi quali il Settecento andava incontro alla catarsi insanguinata della Rivoluzione Francese.

L’opera di Vito D’Anna, visibile nei depositi di Santa Maria della Stella, è un Viso di Maria di misteriosa e palpitante bellezza. Il Manganuco l’attribuì a “un pittore come il Tuccari, ma che abbia studiato a lungo il Reni” e, così, colse le ascendenze culturali del dipinto. In esso la stesura dei colori è concentrata. Il breve spazio dell’ovale del viso è ricco di inavvertibili passaggi di tonalità, di infinite temperature cromatiche. Nello sguardo della Vergine c’è una segreta inquietudine ed un’umiltà che contraddice i luccichii dell’epoca. Così, profondità d’introspezione e composta dolcezza fanno di questo lavoro una delle più alte espressioni artistiche che si trovano a Militello.

Bisogna dire, ancora, che nel 1986, durante il restauro di un’opera (proveniente dal patrimonio Jatrini) raffigurante una settecentesca Sacra Famiglia, è venuta alla luce una parte anteriore, datata 1739. Per mia scelta, i lavori sono stati portati a termine in modo che restasse buona traccia di ambedue le pitture. Così, si vede abbastanza per apprezzare nell’opera più antica, al di là della costruzione tozza delle figure e del disegno stilisticamente attardato, una certa freschezza popolare, quasi da presepio. La stessa mentalità popolaresca la troviamo in una Madonna coi Santi Francesco e Caterina, perché l’impaginazione è quella tipica delle immaginette sacre. Settecenteschi, ma vicini ai criteri compositivi secenteschi, sono, poi, quattro dipinti di buona mano: San Paolo, San Pietro, San Giovanni e San Giacomo. In essi vigorosi contrasti luce evidenziano i volumi. Le pennellate, sciolte e sapienti, tratteggiano i Santi, apparentemente senza alcun disegno preparatorio. L’autore sembra aver sintetizzato lezioni di pittura tonale con tecniche caravaggesche. Lo stile di queste tele fu ripreso nei mirabili portelli lignei della settecentesca Cappella Corbino (tutte queste opere sono oggi ammirabili nei depositi del tempio di Santa Maria della Stella).

Molto vivace fu, ancora, l’opera e l’arguzia del sacerdote, architetto, pittore e poeta don Antonino Luciano Scirè (1695-1759), figlio di un apprezzato capomastro, Antonio Scirè. Sue sono alcune poesie satiriche, dove l’arguzia fece tutt’uno con la passione di parte. Ebbe molta eco, infatti, un suo componimento, dove i coevi personaggi militellesi vennero, ad uno ad uno, impietosamente caricaturizzati ed un altro poemetto, in ottave siciliane, dall’inequivocabile titolo di La perfidia mariana.

Scrisse pure una farsa, Calcagnu e calcagneddu, recitandola personalmente con gran divertimento del pubblico e grande ira del Vescovo, che non trovò l’accaduto compatibile con la dignità di un sacerdote e quindi lo sospese dal celebrar messa. Egli, però, presentatosi al suo superiore, riuscì a divertirlo tanto, da farsi dare una dispensa speciale.

La produzione pittorica dello Scirè, pur corretta nel disegno e nella stesura dei colori, non superò il limite della mera testimonianza del suo interesse per questa espressione d’arte. Resta attestazione di un San Pasquale e San Gaetano in Santa Maria della Stella, di un’Addolorata in San Nicolò, di un Sant’Antonino in San Francesco d’Assisi, di un San Rocco in San Sebastiano, di una Deposizione dalla Croce nella chiesa del Calvario. Fu, inoltre, autore di una perduta Via Crucis affrescata nelle edicole lungo la strada del Calvario.

Nell’architettura, invece, il suo estro gli permise di raggiungere ottimi ed originali risultati, soprattutto nella Chiesa del Santissimo Sacramento al Circolo (fig. 17), che, nella facciata “rientrante” di ispirazione borrominiana, propone un gioco di linee dinamicissime ed ascensionali. Disegnò pure l’ultimo ordine del prospetto della chiesa di San Benedetto ed il prospetto della chiesa di Sant’Anna a Palermo.

Altro nome di artista militellese di quegli anni fu Salvatore Falcone (1756-1806). Autodidatta, fu maestro nel disegno e nell’incisione, prediligendo le piccolissime dimensioni. Eseguì copie da artisti famosi, ma seppe pure ritrarre con prodigiosa somiglianza personaggi e paesaggi di Militello. Vincenzo Natale ci dice di due boccioli di canna incisi da lui, dove le figure e i paesaggi erano ben distinti, nonostante lo ristrettissimo spazio. Si sa pure di un suo presepio con figure in rilievo non più grandi della metà di un dito, eppure ricco di particolari nettamente figurati. Per l’abilità nel disegno, molti ingegneri ricorsero a lui per un aiuto, aiuto che non negò mai a nessuno e dette sempre in forma anonima.

Note

- Archivio delMuseo San Nicolò;

- Giuseppe Pagnano, Un’opera inedita di Francesco Battaglia: l’Anfiteatro del Venerdì Santo in Militello inVal di Catania, in “Lembasi”, rivista del Museo San Nicolò, anno I, n. 1, Militello, 1995, pp. 11-45.

2. I Lavori Pubblici sotto i Borboni.

Molta della corriva storiografia sul regno borbonico in Sicilia ancor oggi appare perlomeno viziata ideologicamente. La retorica post-unitaria ce lo aveva presentato sotto una luce truce, dove l’estrema crudeltà si accoppiava alla somma inefficienza. “La negazione di Dio fattasi governo” così fu definito da un uomo politico inglese dell’Ottocento. Nasceva un luogo comune e, come sempre accade per i luoghi comuni, esso finì per ingessare ingiustamente un’azione amministrativa dove insieme alle ombre ci furono molte luci (alcune delle quali, fra l’altro, di notevole intensità).

A cominciare dall’istituzione del catasto, invece, il periodo borbonico fu un momento di razionalizzazione delle entrate, al quale seguì un concetto più oculato di spesa. L’idea di “bene pubblico” sostuì definitivamente quella di “prestigio” (o del principe, o della città). Le opere, perciò, divennero meno appariscenti, ma più utili.

Per dirlo, lascio perdere la storia della città di Napoli, su cui già Carlo Allianello, col romanzo L’eredità della priora, ha avuto modo di iniziare a proporre alcune radicali, ed oggi largamente accettate, revisioni. Mi attengo semplicemente al piccolo osservatorio dell’Archivio Comunale di Militello. La corrispondenza tra il Decurionato e le autorità provinciali, giudiziarie e delle città vicine ci dà l’immagine di un’attività sorprendentemente dinamica. Non ci sono i grandi progetti urbanistici ed architettonici pensati individualmente e calati dall’alto, non le grandi cattedrali. V’è piuttosto un più umile e più tenace programma di interventi infrastrutturali, dove magari c’è molta ingegneria e poco genio creativo; ma dove indubbiamente la vita collettiva fa un deciso passo avanti verso la modernità.

Almeno fin quasi agli Anni Quaranta del secolo, cioè fino a quando le fibrillazioni rivoluzionarie del ’48 probabilmente avvelenarono i rapporti tra governanti e governati. Questo, infatti, ho potuto evincere, mettendo in ordine cronologico i Lavori Pubblici indicati dalle carte d’archivio e che qui sotto presento, lasciando parlare i fatti e non le convinzioni, come sempre dovrebbe succedere quando si esercita l’arte della scrittura storica.

La più antica notizia ottocentesca d’epoca borbonica di “Lavori Pubblici” a Militello è del 1815, quando il perito Fragalà realizzò la canalizzazione dell’acqua della fonte Zizza da Piazza Maggiore a via Porta della Torre. Seguirono a intervalli opere di manutenzione e di miglioramento. Nel 1819 l’architetto Francesco Capuana effettuò un sopralluogo nella sorgiva della Zizza. Nel 1821 vennero fatti dei lavori di manutenzione della linea dell’acquedotto. Nel 1825 il mastro Mario Messina e gli eredi di Francesco Messina eseguirono “viattazioni e ripari” nella sorgiva della Zizza e tentarono la canalizzazione dell’acqua del Lembasi. Il 30/6/1831 venne affisso nei comuni di Scordia, di Vizzini, di Mineo e di Caltagirone il “primo avviso” per appaltare i lavori nell’acquedotto di Militello (se ne conservano le ricevute date dai sindaci). Nello stesso anno venne scritta dal perito Tinnirello una relazione sui “catusi” realizzati e fu data notizia dell’acquedotto cosiddetto della Strada Corta, costruito con “tombonelli(?) di calce e cenise(?), ed indi coperto di balatato nero, in cui passaro le acque piovane che raccogliono varie strade interne, non solo, ma pure lo scolo dei pubblici canali di detta Comune…” Nel 1832 vi fu l’appalto per la “conservazione dell’acquedotto e fontane.” Nel 1838 il mastro Salvatore Lo Drago di Messina si prese l’incarico di una “guida dell’acquedotto pubblico” (con le annesse riparazioni). Le acque arrivavano dalle sorgive Zizza, Lembasi, Santo Vito, Vanella, Francello.

Del 1819 resta una corrispondenza nella quale Giovan Battista Patricolo si impegnava a costruire dei fanali “a lume inglese” nei pressi del palazzo comunale, primo nucleo dell’illuminazione pubblica.

Il sette febbraio del 1820 venne pubblicato l’avviso per procedere all’appalto per la costruzione del nuovo orologio pubblico, seguendo i criteri stabiliti nella relazione del perito mastro Domenico D’Agata di Aci Sant’Antonio. Il macchinario doveva collocarsi sulla facciata della Chiesa Madre. Il successivo atto per procedere alla costruzione è datato 2 agosto 1820.

Il più antico avviso da me trovato per la costruzione della strada Scordia-Militello è datato 18 novembre 1823. Nel 1832 il Decurionato di Scordia procedette alla gara d’appalto per la costruzione della “Strada del Beveratojo, e di quella de’ Mulini”. Nel 1832 si avviarono le procedure per la “costruzione della strada di Militello.”Nel 1833 venne affisso l’avviso di gara d’appalto per la Strada delli quadri, che univa Scordia a Militello. Il 19 luglio 1833 uscì l’avviso per la “costruzione di Strada Purgatorio e riattazione Strada Colonna” a Scordia.

Nel 1827 il Sindaco di Scordia Giuseppe Brocchieri pubblicò un avviso per appaltare la costruzione di un “Beveratojo in Contrada Cava.”

Nel 1828, con buona pace di Ugo Foscolo, dal Governo Borbonico arrivò a Militello la notizia del decreto che imponeva di realizzare i camposanti fuori dall’abitato.

Il 20 aprile 1830, siccome non si vive (e non si costruisce) con la sola buona volontà, venne fissato con apposito avviso, datato 26 giugno 1830, il dazio di pedaggio “nelle strade rotabili di Sicilia.” In relazione a ciò, il 18 maggio 1830, venne annunciata l’apertura della rotabile che univa Catania con Palermo e Messina “per mezzo di due lunghi tronchi di strada che incontrano la consolare, uno ad Adernò, e l’altro a Ponte Minissale sopra Diana.” Nel dicembre del 1832, poi, si ricevette notizia che “si dee procedere allo appalto dei lavori necessari in alcuni punti della Strada di Villallegra, onde rendersi sicuro e continuato il tragitto dei passi pericolosi nella stagione invernale.”

Il 17 settembre 1830 dall’Intendente arrivò comunicazione ai Decurionati (come allora venivano chiamati i Comuni) “di quanto giovamento sieno gli alberi di ormeggio lungo le carrozzabili strade provinciali, pel comodo de’ viandanti, per la salubrità dell’aere, e pel legno che producono.” Per cui, concludeva l’intendente “sono sicuro che codesto Decurionato come fervescente del pubblico bene, bisogno non ha che d’un impulso, per procurare tra gli altri ai suoi concittadini, utilità siffatte.”

Il 7 ottobre 1830 a Scordia si procedette all’appalto per costruire il palcoscenico del Teatro Comunale. Nel corso di quello stesso anno a Palagonia s’iniziarono le procedure per restaurare le prigioni comunali e a Caltagirone vennero emessi avvisi per appaltare la cosruzione di “strade interne.”

Nel 1831 dall’Intendenza del Valle di Catania arrivò una lettera circolare a stampa nella quale si dette avvio ad un’indagine sullo stato dei ponti e sulla loro riparazione nelle strade della provincia (o valle, come all’epoca si chiamava).

L’8 settembre 1832 venne pubblicato un “primo avviso”, nel quale “si concede al pubblico incanto l’appalto delle opere di adattamento e di formazione della casa di correzione nel terzo piano” del carcere centrale di Catania. Contestualmente uscì il “secondo avviso” per “l’aggiudicazione dell’appalto delle opere di formazione e perfezionamento delle due strade di Levante e di Ponente, e de’ due piani di mezzogiorno e tramontana al dintorno” del carcere, “nonché della fida ossia manutenzione delle stesse opere per anni cinque consecutivi.” L’avviso venne reiterato il 10 dicembre 1832 per le due strade e l’11 per il carcere. Nello stesso anno vennero affissi avvisi di gare d’appalto per la riparazione delle pubbliche prigioni a Vizzini, Caltagirone, Mineo e Palagonia. Vi fu pure in quell’anno una denuncia del Regio Giudice Rosario Ventimiglia sul diroccamento del carcere di Militello, per cui nel 1834 tali acconci vennero realizzati. Il 5 novembre 1836 uscì il “primo avviso” per procedere all’appalto per la costruzione di sei gratoni di ferro per le finestre dell’ospedale del carcere.

Sempre nel 1832 vengono realizzati dal Decurionato di Militello “acconci ne’ casamenti dell’ex feudo di Francello.”

Nel 1833 vi furono lavori di riparazione nella Casa Comunale di Palagonia.

Il 7 ottobre 1836 fu pubblicato il primo avviso per costruire “taluni muri parapetti sopra tutti i riempimenti che si alzano dal suolo al di sopra di palmo uno nella strada provinciale da S. Antonio a Diana.” Altro “primo avviso” vi fu il 7 novembre dello stesso anno per un identico lavoro nella strada provinciale da S. Antonio a Minissale. Mentre, datato 31 ottobre 1836, si trova un “secondo avviso” per “riattazione, e manutenzione della strada da Nicolosi, Gravina alla Barriera nella strada del bosco.” Il 6 novembre successivo si procedette, poi, all’appalto per la manutenzione della strada provinciale dal Borgo a S. Antonio, chiudendo il collegamento per arrivare a Diana, e quindi a Ponte Minissale, e quindi inserirsi nella consolare per Palermo e Messina.

Il sistema repressivo borbonico fece capolino sul finire del Regno, dopo i disordini del 1848, con un bando per la censura sulla stampa emesso nel 1850(1).

Note

- Tutte le notizie riportate sono state prese nell’Archivio Storico del Comune di Militello, busta 783 e segg.

3. Sebastiano Guzzone.

Neppure nell’Ottocento, però, a Militello mancò la creatività figurativa. Per esempio, al militellese Emanuele Fagone (1799-1859) con tutta probabilità si deve attribuire la maggior parte dei Ritratti di parroci presenti nelle due parrocchie della città. Sua è pure una Madonna della Stella dipinta su vetro, attualmente ubicata nella sacrestia di Santa Maria della Stella. Fu, inoltre, insieme a Nicolò Culosi (1802-1876), apprezzato incisore(1).

Le immaginette sacre del Fagone e del Culosi, insieme ad alcune altre coeve (figg. 18 e 19), sono oggi visibili nel Museo San Nicolò e nel Museo Civico, testimoni di una produzione locale dovuta ad una committenza popolare dai gusti semplici (ma non volgari). Al riguardo, purtroppo, ho dovuto constatare che il tempo e disgraziati eventi hanno del tutto cancellato la firma di un Biagio Sa(…)o, forse un napoletano, che nel 1832 dipinse un Sant’Alfonso sorridente e paterno (oggi nei depositi del Tesoro di Santa Maria), che nella città dovette piacere molto, dato che fu ripreso nella produzione dei nostri due autori.

Ma, il più grande artista militellese del secolo fu Sebastiano Guzzone (1856-1890), che si formò a Roma, nello studio di un copista di nome Filippo Casabene. Passò poi all’Accademia di San Luca, vincendo premi e borse di studio.

Si fece notare fin da giovane per la scioltezza del disegno e la ricchezza delle soluzioni cromatiche. Fu pregevole acquarellista, anche se il plauso non mancò neppure ai suoi quadri ad olio. I suoi soggetti, seguendo la moda romantica, predilissero le rievocazioni storiche. Ne ricordiamo alcuni titoli: Presentazione della sposa (costumi veneziani del secolo sedicesimo), Il premio al vincitore della giostra, Amleto che rifiuta i doni di Ofelia (eseguito per un banchiere di Manchester), Il primo nato, La funzione nuziale, Il traditore schernito, Festa in chiesa (attualmente nel Museo d’Arte Moderna di Roma), La morte del tetrarca e molti ritratti.

A Militello, di suo, nei depositi di Santa Maria della Stella resta un Ritratto del Vescovo Morana, perfetta raffigurazione del “decoro” ecclesiastico ottocentesco, dove l’eleganza degli abiti, esaltata dal prezioso anello che spicca su una mano molto curata, incornicia l’espressioneaustera del viso.

Nel Museo Civico c’è, poi, un Ritratto di donna (fig. 20, probabilmente, la moglie, donna Gaetanina Baldanza), dove il fermo disegno di impianto neoclassico, ingentilito dalla straordinaria morbidezza delle pennellate, si scioglie in libere macchie nella figurazione degli abiti, con esiti echeggianti le ricerche coeve a Napoli ed in Toscana (del De Nittis, in particolare, pittore che come Guzzone fu frequentatore dell’ambiente parigino).

Sempre nel Museo Civico c’è, inoltre, un Martirio di Santa Caterina (fig. 21), bozzetto su cartone per una pala d’altare, non firmato ma attribuibile al Guzzone, per i passaggi tonali morbidi che costruiscono i lineamenti dei volti.

C’è, ancora, nella mia collezione privata una sua matita giovanile, lo studio di una statua classica, nella quale l’esattezza della descrizione anatomica si coniuga mirabilmente con la dolcezza dei passaggi chiaroscurali.

Di lui scrisse un anonimo (Alfredo Entità?) in una cartolina dedicatagli post mortem:

“Presente in mostre nazionali di maggiore interesse, viene più volte premiato e lodato dalla critica. Stimolato a manifestare un suo linguaggio, va a Parigi a contatto di quel rinnovamento pittorico. Qui accentua la già ricca tavolozza acquistando rinomanza specie di delicato acquerellista. Tiene studio a Roma e a Firenze ma è spesso a Londra e a Parigi dove lascia molte opere. Nel 1887 viene premiato a Venezia con medaglia d’oro per la Morte di Petrarca… La Scena in giardino degna di un Corot, uno soprattutto degli autoritratti e alcuni ritratti di famiglia, sebbene veristi, sono opere altamente meritorie.”(2)

Personalmente, ritengo di poter condividere il riferimento a Corot, dato che in Guzzone la ricchezza delle architetture, il baluginare degli ori, il movimento dei drappi raggiungono la frivola piacevolezza del ricamo. Ecco perché ben presto i suoi acquerelli furono apprezzati e collezionati dalla borghesia di fine Ottocento (molto vivace fu, soprattutto, il mercato inglese). Così, oggi, se un limite vogliamo scorgere in lui, troveremo i sentimenti espressi un po’ troppo lievi e vaporanti. Lì con troppa facilità la storia si riduce al bel gesto e le realtà sociali più povere diventano sentimentalismo arcadico (ne è chiaro esempio, fra l’altro, il Pastorello malato, attualmente nel Museo del Castello Ursino di Catania). Anche quando, come dimostra proprio l’opera Scena in giardino, egli recepì certe novità della pittura “en plein air” degli impressionisti, lo fece in una versione inguaribilmente mondana.

Non a caso, egli espresse il meglio di sé nel carnevale romano del 1885, quando, insieme ad Ernesto Basile di Palermo e a Franciamore di Mussumeli, fu invitato a realizzare il carro carnascialesco rappresentante la Sicilia. Allora:

“Rimasero tutti soddisfatti del progetto redatto dal nostro Guzzone… L’insieme consisteva in una Conca d’oro… Il carro era trainato da tre pariglie di bianchi buoi con le corna dorate e guarniti di ricche gualdrappe infiorate… Rappresentava, insieme all’aquila, la regale Palermo. Detta Conca reggeva una figura slanciata di donna biancovestita che alcuni dicevano rappresentasse la Sicilia libera dal giogo borbone, poiché tutti i costumi dei partecipanti erano del tempo dei Vespri siciliani.”(3)

Fu perciò con legittimo orgoglio che il Nostro potè inviare allo zio prete, don Rosario Guzzone, che risiedeva a Militello, due grandi fotografie del carro, una delle quali è stata da me salvata per il Museo Civico (dove attualmente è esposta), con questa lettera di accompagnamento, datata 27 febbraio 1885:

“Vi ho mandato ieri in un pacco a mezzo posta due grandi fotografie del carro della Sicilia, che ho fatto io unito ai miei due amici siciliani. Il costume dei personaggi è del Trecento come ai tempi dei Vespri. Ai piedi del carro siamo fotografati io, il presidente del Comitato comm. Laganà, Basile, e Franciamore. Sopra il carro è il presidente della camera di commercio di Messina, che tiene in mano un tamburello ricchissimo da me dipinto, che abbiamo dato in omaggio alla regina l’ultimo giorno del carnevale nella via Corso a Roma…”(4)

Di particolare interesse e meritevoli di migliore valutazione mi sembrano, infine, certi suoi quadri religiosi, dove l’ortodossia cattolica, che poteva diventare angustia benpesante, sa riproporsi sotto le vesti di una poetica Metafisica in anticipo sui tempi. Ovviamente, si tratta di una Metafisica ancora priva della novecentesca inquietudine esistenziale che fu propria dei De Chirico, dei Carrà, dei Morandi. Nei lavori di Guzzone, però, si fa pittura un sorprendente e metastorico silenzio, dato che lo spazio si eleva a raffigurazione della voce pacata del Divino. Di tutto questo furono fulgido esempio: Interno della chiesa di San Francesco d’Assisi, Meditazioni del Petrarca su Sant’Agostino, Due benedettini del Trecento(5).

Oggi le sue spoglie stanno abbandonate nel cimitero degli artisti a Firenze e aspettano che una città meno sorda ai valori artistici le riporti nella terra che tanto mirabilmente seppe illustrare.

Note

- cfr. Giuseppe Pagnano, Immagini devote di Militello nei secoli XVIII e XIX, Militello, Edizioni del Museo S. Nicolò, 1986;

- Retro di una cartolina commemorativa per il Ritratto del pittore Sebastiano Guzzone, opera in bronzo dello scultore Carmelo Mendola, posta nei Giardini Pubblici, da dove è stata rubata nel corso degli anni Novanta;

- D. Mario Ventura, Sebastiano Guzzone, Catania, C.I.T.E.M., 1960, p. 34;

- D. Mario Ventura, cit., p. 35;

- Notizie in Angelo De Gubernatis, Dizionario degli artisti italiani viventi, Firenze, Le Monnier, s.d. (forse 1887, dato che pare pubblicato nell’anno della morte di Vincenzo Vela), p. 246.

IV

L’ARTE DELL’ITALIA UNITA

1. L’età degli ingegneri.

Dopo l’Unità d’Italia bisognò aspettare il 1877 per avere notizia del primo lavoro pubblico a Militello, che fu un intervento di restauro nel Monastero benedettino, diventato bene comunale in seguito all’esproprio dei beni ecclesiastici da parte del nuovo Stato.

Credo che tale ritardo denunci almeno un po’ disinteresse per il Meridione da parte del Regno sabaudo e spieghi in parte le difficoltà che esso incontrò nei primi tempi. I sudditi siciliani, infatti, poterono misurare i tempi nuovi soprattutto sull’aumento delle tasse e sulla coscrizione obbligatoria.

Senza contare i radicali ricambi della classe dirigente locale, che nella città avvenne dopo un grave fatto di sangue, quando nel 1869 venne ammazzato in una rissa il giovane Francesco Laganà Campisi. Subito dopo, il patrigno ed erede dell’ucciso, il deputato liberale Salvatore Majorana Calatabiano, accusò dell’omicidio il suo rivale in politica, il sindaco conservatore barone Salvatore Majorana Cocuzzella (che, poi, al processo venne assolto). In seguito a tale accusa, però, ci fu il definitivo tramonto del potere del Cocuzzella e una straordinaria ascesa politica del Calatabiano, che arrivò ad essere ministro di De Pretis (come, poi, suo figlio Angelo fu ministro di Giolitti).

Finalmente, tra il 1884 ed il 1885, ripartirono i Lavori Pubblici e vennero eseguite “opere al casotto dell’orologio Maria SS. Della Stella,” chiesa che era stata chiusa dai Borboni e che i Savoia avevano riaperto al pubblico. Nel 1887, poi, vennero eseguite “opere riguardanti il quadrante,” pagate da Francesco Garufi a Michele Rossello.

La vera e propria arte degli ingegneri a Militello (per usare una definizione in uso nei manuali scolastici, parlando dell’architettura di fine Ottocento e degli inizi del Novecento) comincia ad essere documentata con un progetto di edilizia privata a firma di Salvatore Mancuso datato 1884, oggi esposto nel Museo Civico.

La più antica creazione militellese di utilità pubblica dopo l’arrivo dei piemontesi in Sicilia di cui ho notizia, invece, fu del 1886 (contratto il 3/2 e consegna dei l’1/5). Trattasi di una Fontana in piazza S. Francesco (fig. 22) progettata da Federico Lombardo, purtroppo poi abbattuta nel corso del Novecento, il disegno oggi si può ammirare nel Museo Civico.

Nel 1887 Salvatore Capuana e Salvatore Mancuso, secondo il preventivo trovato nell’Archivio Storico del Comune, progettarono la “Costruzione del pianerottolo innanzi la Chiesa Madre San Nicolò attaccato alla piazza Vittorio Emanuele.”

Sempre nel 1887 gli stessi Salvatore Capuna e Salvatore Mancuso firmarono un Progetto Fonte Santo Antonio (fig. 23, collaudo dei lavori nel 1888), anch’essa distrutta nel Novecento (si è salvato il disegno, esposto nel Museo Civico).

Nello stesso anno cominciarono i lavori di sistemazione e di nuova costruzione delle strade interne. Infatti Salvatore Mancuso progettò la strada interna Quattro Cantoni (oggi via Pietro Carrera). Così, nel 1889 si verificarono alcune transazioni della Comune di Militello con dei privati a causa dell’effetto di ribassamento di strada Quattro Cantoni e della vicina strada Catena. Nel 1887 vi furono pure delle “sistemazioni di vicoli, cortili e traverse”, oltre al progetto di Salvatore Capuana e Salvatore Mancuso di Via Porta della Torre.

L’edilizia pubblica tenne conto, ovviamente, della nuova politica di istruzione popolare. Infatti, nel 1888 Giovanni Paride Mancuso fece “lavori di adattamento dei locali del Monastero di San Benedetto da Monte di prestito a scuole elementari.” Lo stesso progettò i “Lavori di riadattamento delle stanze dell’ex convento dei Fatebenefratelli a scuole femminili” (oggi nel Museo Civico). E si ebbe pure un appalto per i mobili da collocarsi nelle scuole elementari. Nel 1890 ancora Giovanni Mancuso collaudò la Sala conferenze delle scuole elementari maschili.

Nel 1891 Giovanni Mancuso realizzò il collaudo del Pubblico Macello.

Nel 1894, nella furia privatizzatrice del liberismo del tempo, il solito Mancuso elaborò un Piano Regolatore per la concessione del terreno della clausura del Monastero S. Agata oggi proprietà del Comune di Militello. Con ciò venne realizzato un vero e proprio “sventramento” del patrimonio storico, comportandone la perdita definitiva. Il che mi rende sommessamente discutibile la tesi dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, molto di moda a sinistra, che vide negli “sventramenti” la caratteristica dell’incultura fascista.

La politica degli sventramenti, invece, mi pare tipica del tempo (ed era cominciata nella Parigi di Napoleone III). Infatti, il concetto venne ribadito nel 1895, quando Salvatore Capuana realizzò un Progetto strada per eliminazione curva zona Calvario, cosa che comportava il taglio di un intero quartiere. Forse i lavori iniziarono pure, stando ai ricordi degli anziani; ma, l’opera non fu mai portata a termine.

Nel 1898 P. Renna progettò l’Ampliamento della Caserma dei RR. Carabinieri in Militello nell’ex Convento di San Benedetto, oggi esposto nel Museo Civico, continuando a stravolgere il venerando monumento.

Agli inizi del Novecento, invece, risale la prima grande vera opera pubblica, il progetto dell’Orfanotrofio del cav. Salvatore Sortino (esposto nel Museo Civico). Lo stesso fu pure autore della Cupola liberty della chiesa di San Nicolò.

Nel 1900 Salvatore Niceforo Pace e Salvatore Capuana elaborarono il Progetto di sistemazione a selciato della via Mercato, Piano San Domenico, via dietro Majorana e piano Majorana. Nello stesso anno Francesco Deni fu autore del Progetto della strada Corso Vecchio e Corso Nuovo a Militello (oggi ambedue i lavori sono esposti nel Museo Civico).

Nel 1901 Francesco Deni realizzò il Progetto preventivo e capitolato d’oneri per la costruzione della via Sortino e piazzola Sant’Agostino.

Il 20 novembre 1905 venne affisso un avviso per le verifiche catastali (ora nella Raccolta di bandi del Museo Civico).

Nel 1910, a firma di Francesco Deni, fu presentato l’emendamento al Progetto della fogna di prolungamento lungo il torrente Santa Maria laVetere (ora nel Museo Civico).

Nel 1911 l’ing. Emilio Cardea progettò un Gruppo Scolastico (fig. 24) di elegante stile liberty. Peccato che l’opera non fu mai realizzata, anche se fortunatamente i disegni origiali sono visibili nel Museo Civico.

La cosa potrà dispiacere, ma col fascismo arrivò pure un nuovo slancio nel campo dei Lavori Pubblici. Infatti, già nel 1926 la Società Catanese di Elettricità, poi Imprese Elettriche Consoli, presentò i primi conti per l’appena impiantata illuminazione pubblica.

Nel 1928 venne affisso un avviso dove si dava un “premio di costruzione per la formazione e lo sviluppo di borgate rurali.” Sempre, nel 1928 ci fu il restauro della caserma dei carabinieri, allora allocata nel monastero dei benedettini.

Nel 1931 vennero liquidate alcune “spese per la costruzione aula scolastica San Leonardo. Dal 1932 al 1934 ci furono lavori di restauro e manutenzione degli edifici scolastici.

Nel 1932 vennero riparati i muri della “mandra della Badessa” e della “casa dell’ex feudo Francello.” Sempre nel 1932 ci fu la ricostruzione della tettoia del Monastero e chiesa di San Leonardo. Furono inoltre sistemati i locali dell’Ufficio Postelegrafonico. Venne ancora dato l’appalto di sistemazione del mattatoio pubblico (progetto esposto nel Museo Civico) e furono eseguiti i lavori di riattamento della pescheria.

Nel 1933 Francesco Anfuso progettò il nuovo edificio scolastico (fig. 25) in sostituzione di quello del Cardea. Questa volta lo stile fu, ovviamente, quello denominato Novecento. Neppure questo disegno, oggi esposto nel Museo Civico, trovò poi realizzazione (almeno, non nella forma esatta in cui fu concepito).

Nel 1934 lo stesso Anfuso progettò l’acquedotto Ciaramito Ortobasso.

Il buon gusto della committenza privata del tempo è, inoltre, attestato da una serie di progetti ospitati nel Museo Civico, quali il Prospetto da costruirsi in via donna Giovanna d’Austria (casa Anieri) firmato da Salvatore Niceforo Pace e datato 1934, il Progetto di monumento funerario per la fam. Marcinò firmato Salvatore Messina e datato 1937, il Progetto di sopra elevazione casa Abbotto firmato da Antonio Portuso, senza data ma evidentemente del periodo, e da una Sistemazione prospetto casa Rejna (figg. 26).

Probabilmente negli Anni Quaranta (secondo la datazione del progetto fattane dal nipote, geom. Salvatore Portuso) Antonio Portuso progettò il Campo Sportivo.

Nel 1941 ci fu la manutenzione del tetto della casa comunale. Nel 1943 vennero fatti lavori di manutenzione nel locale del Palazzo Comunale e nel 1944 ci fu la manutenzione “locali per uffici,” che continuò dal 1948 a seguire.

Note

- Notizie in Archivio Storico di Militello, busta 893 e segg.

2. Giovan Battista Filippo Basile.

Nell’arte siciliana della seconda metà dell’Ottocento le istanze veriste si scontravano e convivevano con audacie innovative. Soprattutto nell’urbanistica e nelle costruzioni. Si pensi che presidente del Circolo Artistico di Palermo era stato uno dei più innovativi maestri dell’architettura italiana, Giovan Battista Filippo Basile (1825-1891).

E, per quel che ci riguarda, la notizia non è indifferente, poiché Basile era venuto a Militello per i suoi legami di affetto con la famiglia militellese dei Tineo. Per l’esattezza, egli aveva potuto completare gli studi classici ed il corso universitario di scienze fisiche e matematiche, grazie al generoso sostegno del prof. Vincenzo Tineo (1791-1856), figlio del celebre Giuseppe(1) e secondo direttore dell’Orto Botanico di Palermo.

In verità, i maligni pensavano che Basile fosse il figlio naturale di Vincenzo Tineo e non quello legittimo del povero custode dell’Orto Botanico(2). Lo dico per una banale constatazione: o il paesaggio coniugale era variegato anche a quei tempi, o resta poco variegato quello dei maligni.

I viaggi del Basile, comunque, non restarono senza conseguenze sulla vivacità culturale e artistica di Militello. Infatti, nel 1887, Giovan Battista Filippo Basile assunse il compito di realizzare nella cittadina un Teatro Comunale.

Era un motivo enorme di orgoglio, poiché l’architetto aveva già avuto modo di percorrere tutti i gradi di una prestigiosa carriera. Basti dire che nel 1878 gli era stato dato l’incarico del progetto della Sezione italiana all’Esposizione Universale di Parigi. Il successo era stato tale che il governo italiano gli aveva conferito le due commende di San Maurizio e della Corona d’Italia e quello francese, oltre a chiamarlo a far parte della giuria internazionale per le Belle Arti in quell’Esposizione, lo aveva decorato con la croce di ufficiale della legion d’onore(3).

La storia del Teatro Comunale di Militello è una storia esemplare per capire quanta devastazione può portare la faziosità politica nella provincia. Per conoscerla, val la pena, senza molto togliere o aggiungere, di leggere ciò che sulla vicenda ha scritto Pio Salvatore Basso:

“Verso il 1875, con l’intento di trasformarlo in un pubblico teatro, il Comune di Militello acquista dal senatore Salvatore Majorana Calatabiano il fabbricato dei trappeti Pollina… Secondo il progetto estimativo del Basile (presentato il 5 agosto 1888) la mera somma occorrente per la costruzione del teatro ammonta a £. 76.597,62, rappresentando una piccola spesa in considerazione del gran monumento d’opera d’arte… che si sta edificando in Militello, e che fu sempre l’aspirazione di questa cittadinanza militellana.